直到图片、声音、视频的处理技术变得成熟,各种类型的信息开始以更加丰富的形式参与到社交过程中来,信息生产成本更低、传播范围更广、获取手段更多、理解门槛更低,几乎人人都可以在通过社交网络来快速、准确地表达自己、解读他人。此时,网络社交正式形成成熟的社交网络。每个人通过个人ID的方式在网络空间中生存、生活。

社交网络中的信息都以社交为目的,处于社交网络的信息并不会无意义的流转,所有的信息都会被现实的人赋予极强的指向性。具有指向性的信息在流动的过程中,关系链开始形成。关系链的形成是基于社交网络中个人ID的链接。一个陌生的社交ID出现在社交网络中时,不管是主动跟随还是被动冲撞,它肯定会被涌动的信息裹挟向前:从我们在社交网络中创建第一个ID时,我们就需要以这个ID在社交网络中进行社会化生存。

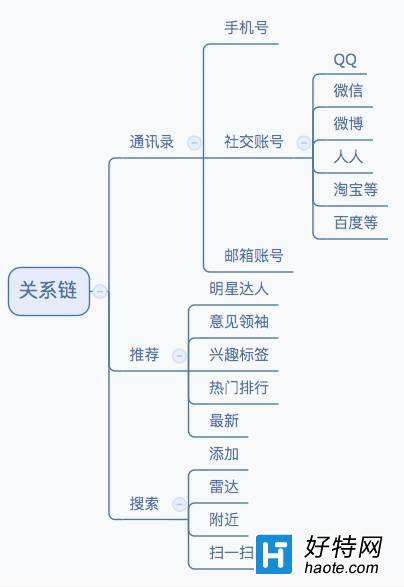

(一) 关系链的形成方式

正如现实的社交是从“姓名”开始,网络社交也由ID开始。不同的是,ID不再局限于为个人的标示,它已经成为一个社交单位的标示,一个人、一个群体、一个组织都可以以一个社交ID出现在社交网络中。

以此为前提,我们再来看看网络社交关系链是如何实现的:

(二) 关系链的结构

从上面的关系链形成方式来看,网络社交的ID有两个层次:主动搜索和被动推荐。但是从根本上来讲,这种区别来源于ID创建的先后关系,这就是腾讯不可撼动的根基:腾讯率先通过QQ帐号完成了社交网络中的ID创建工作,腾讯为每一个社交网络中的人颁发了“身份证”。我们以这个身份进行社交行为、成立组织……于是衍生出各类社交单位,比如活跃于各平台的明星账号、自媒体等,类似于实体的“公司”、“单位”、“组织”。

腾讯依靠社交网络ID创建、分发者的身份成为互联网的一极,至今依然牢牢扼住互联网流量的各级底层入口。作为互联网另一极的阿里巴巴,在ID的争夺上从未低头,阿里系不惜牺牲用户体验甚至安全来建立自己的账号体系。当然,早期的ID账号创建活动中,邮箱账号也占据了相当大的份额。但是由于邮箱的延时性、封闭性特征,无法快速形成规模效应和高粘性。与邮箱账号相反的是,由于移动互联网的下沉,手机号码作为社会活动的标配,正成为ID创建的又一支强悍力量。

小编推荐阅读《万灵启源SSR抽奖概率揭晓》SSR抽奖概率究竟是多少呢?(以游戏为主,让你了解抽奖背后的真相)

阅读《最囧大脑》32关通关攻略技巧指南(打破困境,激活大脑,轻松通关)

阅读深度详解王者荣耀深渊王者段位要求(从细节到实战,解析深渊王者段位升级技巧攻略)

阅读《明日方舟》最强先锋干员推荐指南(打造最强先锋战队,从干员推荐到培养全解析)

阅读《魔兽世界》怀旧服技巧指南大全(挑战圣光的召唤任务,为部落联盟赢取荣誉)

阅读探寻江湖中的宝藏——寻找《烟雨江湖》西子君剑线索的攻略技巧最新(游戏中怎样获得西子君剑线索?)

阅读星露谷物语下水道屏障破解攻略技巧指南(助你轻松突破下水道难关,快速获得丰厚奖励)

阅读《燃烧意志路奇加点攻略技巧指南》(航海王游戏中路奇如何加点,最新推荐汇总)

阅读王者荣耀史诗皮肤卡意思一览大全(探索王者荣耀史诗皮肤的故事,了解背后的涵义)

阅读《重返深渊锁镰》武器攻略大全最新(每把武器攻略,助你通关游戏)

阅读《DNF》游戏牛郎星的光辉快速获得攻略技巧(跨越星际尽享荣耀)

阅读探秘梦幻模拟战手游雾风的技能属性攻略(雾风技能解析,让你成为游戏中的绝佳战士)

阅读怎样选择合适的门派成为《我的侠客》游戏高手?(掌握门派特点,选择最佳武功路线)

阅读